2024/06/06 20:14

2019年、2022年以来の3回目の現地参加。

コロナ期間に開催されたオンラインにも参加を続けてきたこの NY ART BOOK FAIR。

過去の経験をもとに準備をして、より大きな飛躍を狙っていろいろ賭けてきた。遠征直前にはひさしぶりに残高ゼロの通帳と向き合うことになり、背中に冷や汗をかいたりした。

結果から言えば「思うようにうまくはいかなかった」です。

ブックフェアは水物。

想定と違った結果の理由なんて、最終 “なにが正しかったか” なんてわからないし、原因が分かっていてもアンコントローラブルなこともある。

しかし、考えなくては...考えて実行しなければ、何ひとつ前進はない。

なので、自分なりに感じたものとどういう対応をしたのかについて記し、また今回は、アーティストの東地雄一郎が同行してくれていたので、彼の感想も残そうと思います。

それらの内容は、もしかしたら crevasse に関わっているアーティストたちにとって、必ずしも期待に応えるものでないかもしれない。

しかし、今回の条件で実感したことを(不特定多数が自由に見れるブログで言える範囲で)正直に残しておこうと思っています。

************

写真は同行した東地が撮ったもののほか、オフィシャルで記録されたものを使用しています。

Photos by Cindy Trinh, Emma Guliani, Samantha Palazzi, Yuichiro Higashiji

お釣りのこともあるし...と、到着してドル現金を作るために3万円を両替すると「$190」。

ホテルのチェックインをしようとしたら「デポジットに$100」。

地下鉄は OMNY を使ったクレジット決済だからいいとして、近くのスーパーで水と食料を買い込んだら軽く「$20」かかり、初日にしてニューヨークの物価高(と円安)を思い知らされることに。

前回のレポート でも書いた通り、会場は4階建て+屋上の「5層構造」。

我々は4階の [ZINEエリア] にブースを出展しました。

はじまってすぐ来てくれたひとが「crevasse 知ってる!」「前回凄くよかったのよ~」と、一緒に来た友達に紹介してくれたり、僕らをめがけて来たわけじゃないけど「あれ?もしかして2022年も出てました?わたし辞書の本を買いました」と、前回の出展を覚えててくれた人たちと再会し、少しずつでも『続けて出展すること』の意義を実感していた。

また、テーブルの本を指して「Yoshi Yubaiを知ってるよ。あ!MOCKUMENTAROも知ってる!」と、写真と絵画、表現のジャンルが違う2人を認知してるお客さんと会い「めっちゃ趣味合うじゃん~」となったり。

一冊でもお気に入りを見つけてもらえれば嬉しいけど、セレクトのセンスが共鳴するのは『ここでこそ見れるもの』を証明してくれるようで違った喜びがある。

しかし、そんな嬉しい会話もありはしたものの売上は思ったように伸びない。

過去2回の NY ART BOOK FAIR の印象は「休む暇がないほど、いろいろ聞かれる」だった。

みんな積極的で、関心が高い。

それが今は、ひとが目の前を通過していく。

本が開かれても、その指先と目に『興味』が感じられない。

たぶん理由は、ブースの位置だったのだと思います。建物の構造上「1階からまわって、4階まで」という順路が決まってきます。

前回も同じフロアの出展でしたが、その時はもっと階段・エスカレーター付近にいて、4階に登ってきたなら最初に見る位置にいました(その位置がとれていたのにも話せば長いワケがある)。

美術館だってそう。最後は疲れてるし、前の方に目玉があれば最後は流しているものです。

美術館と違うのは、展示は腕組んで立ち止まってれば充分に周りから見て鑑賞しているように振る舞えますが、読書はわかります。

本を開いていても、内容が読み込めていないのが見ていてわかる。

疲れによる集中力の低下は万国共通。

そこに、こちらが飛躍の期待を込めて集めたガツガツの情報量...それは読まんか。

約300のブースをめぐって帰る目前の来場者にとって、僕らで買うのは『アクシデント』なのである。

東地との共通の友人の『Naranja Publicaciones』と…

そんな想定外のリアクションに打ちひしがれ、金曜の帰り道はほぼ無言。その夜はふて寝。

(同行していた東地には非常に気まずい思いをさせた。すんません)

自分なりに考えて上の結論に至るも、かといって逃げ場はないので翌日からは「情報量を減らすこと」を選択することに。持ってきたタイトルの半分以上をテーブルの下にしまい整理しました(変更後のテーブルは残酷なので写真は載せません)。

それがよかったのか、単純に客数が増えただけなのかわかりませんが、土曜日の売上はなんとか回復。

そこからは遅れを取り返すのに必死だったので、今回ばかりは買い取りに出歩くことはできませんでした。

そんなこんなで売上全体としては2022年を下回る結果となりました。

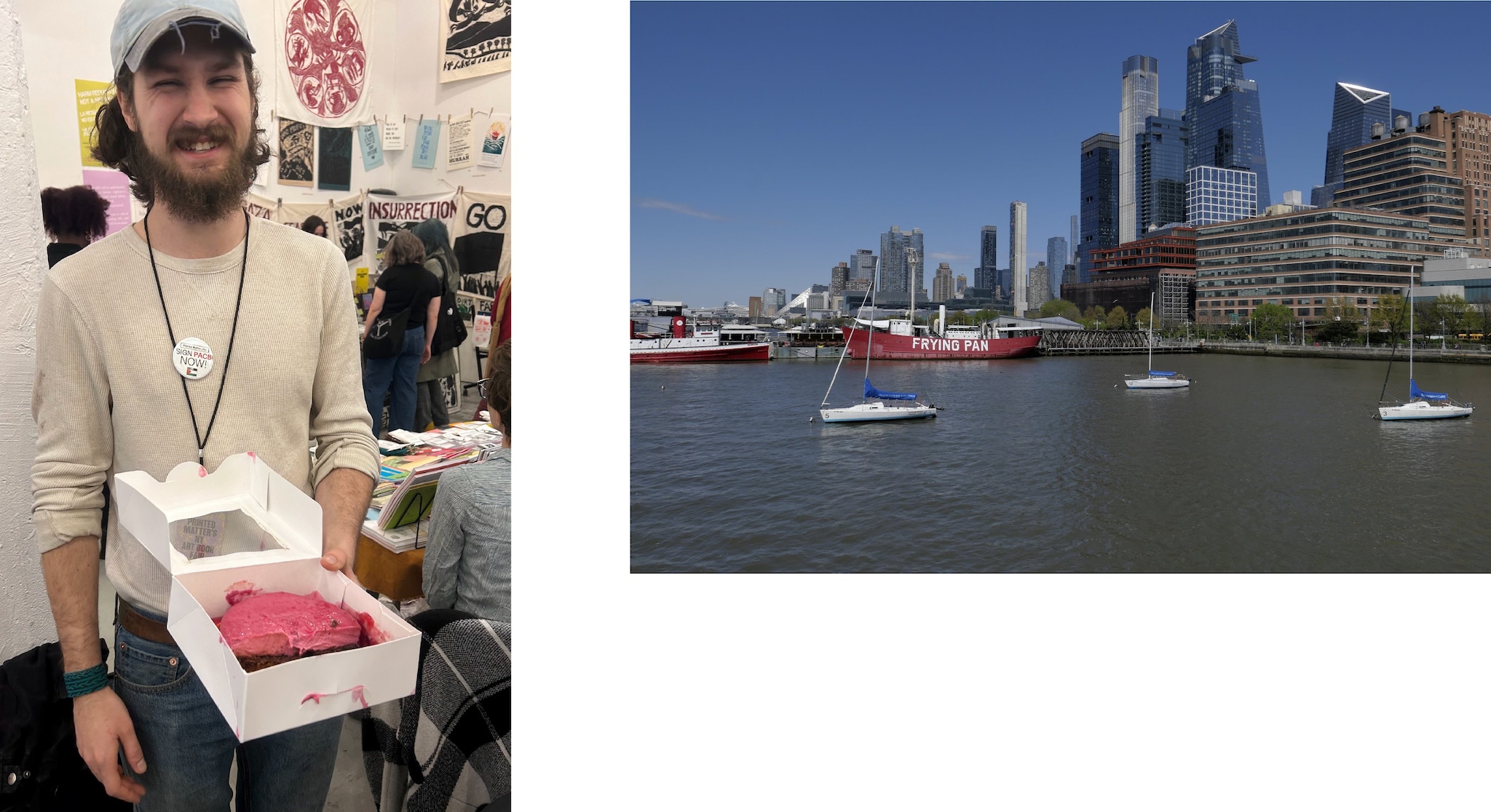

癒された「手作りのデーツチーズケーキを無償で振る舞うお兄さん」と「晴れたチェルシーの景色」

・

「NYでは、どんな本が売れますか」と訊かれることがあります。

ここまで読んで頂いた方であれば分かる通り「わかりません」と答えるほかありません。

また、例えば crevasse が発行している カセットのZINE が日本では「レトロ。キュート」と形容されがちなのに対し、「クレバー。スマート」という感想を多くもらったり、受けている印象が違う以上は単純に「こういう本」と答えられない、ということもあります。

そもそも僕が「竹やり持って突っ込んでくタイプ」で、俯瞰でみることを期待できない人間だ、ということもでかいけど。

質問に正面から答えたら「わからない」になってしまうけど、質問の背景に思いを巡らせればそれは、NYでの体験を鏡にして「日本的な特徴がなにかを知りたい」という思いからか、もしくは、 NY ART BOOK FAIR を目的地に定めて自作を作りたいから「拠り所となるストラテジーがほしい」、といったところでしょう。

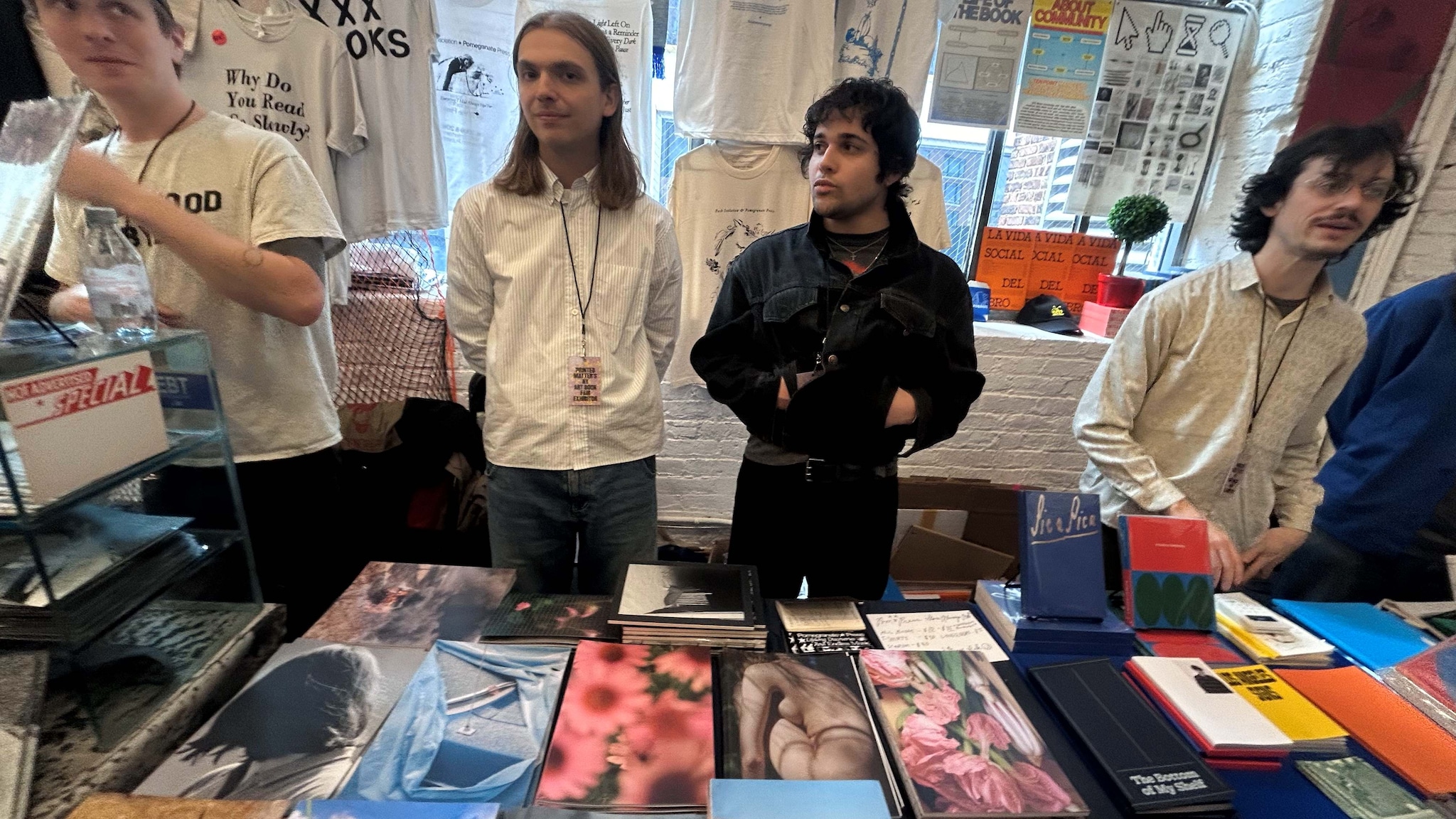

インスタでチェックして見にきてくれた『Can Can Press』

その気持ちに答えるため、ここらで真面目に考えてみると、小手先のことよりも「自分のルーツを語ること」が必要なのではないか、と思います。

誰に指示されてやってるわけでもないソレを、自分が信じられる形に仕上げること。

出来上がったソレが不格好でも「なんでそうなっちまうのか」、生み出されたバックグラウンドを伝えようをすること。

キョロキョロと見渡して、ひとから期待されていることを想像しなくていい。

自分で体験して実感するのは大事だけど、想像しなくていい。

「今年は思うように売れなかった」と書きましたが、目指してる成果がなにかといえばいいものが作りたいわけだし、なにが欲しいのかといえば「お前のもってくる本超ヤバいね。こんなのどこから見つけてくんの?」と言われることのような気がします。

日本に帰ってきて「私も NY ART BOOK FAIR に出たい。目標です」と身に余る言葉を頂戴したりもしましたが、言えることは「出展しただけで自動的に劇的な変化が起こることはないですよ」ということで、そこは成果ではなくプラットフォームでしかないということです。

いつもかっけぇよ『pomegranatepress』

話は少し飛びますが、僕は『ロストイントランスレーション』と『星の旅人たち』が好きです。

どちらも誰も自分を知らない場所で "ぽつねんと" 一人になり、出会うひとと孤独を分け合うロードムービーです。

それらに心惹かれるのは、登場人物がみんな欠陥を持っていて、互いに欠陥を許しあうことで集団の多様性が担保されるあり方に憧れるからです。

これが日本で描かれる多様性のあり方と違う。それぞれの人間が欠陥を持っていることは同じでも、お互いの欠陥を補いあう関係が求められてしまう。「多様性がある集団のほうが、実は生産性が高い」みたいな描き方がまさにそれで、実は『役割』が求められていて、役割を満たせなければ「お前は何のためにいるの?何ができるの?」と問われてしまう。

遠征先が相部屋で言葉が全く通じなかったり、安宿にロッカーがなくてスーツケースを抱えたまま寝たり、ベッドの上でカツサンドのミミを食べたり。

そんな心細さが好きというとちょっと違うけど、不思議と心地よくて「生きている感じ」がします。

NY後、続けて京都でブックフェアに参加して、安心できる環境で、みんなで晩ご飯を食べに行ったり、幸せを感じました。

京都なのに遠くから知っている人が来てくれたり「あの時のあれは crevasse だったんですね」的な出会いも増えました。

トークイベントの機会も頂いたり、誰も自分のことを知らない状況じゃなくなった。

幸せ。やったぜ。でも調子にのってたのかもしれない。

過去のブログに「おれらは野良犬。ときどき人里におりて餌をもらう存在」と表現したことがありますが、あらためてそれを思い出すべきなのかもしれない。

隣同士で気のいい『Random Man Editions』と…

遠征を含めた crevasse の行動にチャンスを感じて関わってくれるみんなに対して自分の役割を感じて「期待に応えたい」と思っていた。

いまなお思っていて、そのための努力をやめることはないけれど、遠征で出会う出展者はみんな僕より賢く、若くて体力もあり行動力があって、僕のように思うように売れなくて超不機嫌になったりもしない、人柄的にも優れたひとばかり。

そんな人間的性能の差に、いつか追いつけるとは思えないわけです。

僕にとって今回、東地が NY に同行してくれてよかったことは、そのプレッシャーを少し軽くしてくれたことです。

自分のしたいことは自分で行動して勝手にやってくれる。

次回には別の出展応募者と入れ替わって、ここに来れないかもしれない。

努力してやっと、しがみつくくらいのことしかできないかもしれない。

僕らの存在を通じて外の世界にあるチャンスを「もしかしたら」と待つだけでなく、しがみついてるうちに僕の背中を踏んで先に進むくらいのひとが『成果』を得られるのかもしれない。

これは個人戦だけど、振り返ってみればチーム戦だった

なんて言う日が来るのかもしれない。

日本的な多様性に毒されてる僕なんかは「それもいいのかも」と思ってしまいます。

☆ 同行した 東地雄一郎の感想 はこちらで読めます。

最後に...

4/28、最終日のフェアが完全に終了する2時間前、会場である抗議行動がおきました。

背中の席から ”Free Palestine!” のシュプレヒコールがあがると、ほぼすべての出展者が販売をボイコットし、会場の外に出る事態に。

(「ほぼ全ての」と書いたのは、僕自身も外に出たため最終的な室内の様子は見ていないため)

抗議の内容は、ブックフェアの主催である Printed Matter に対して "PACBI" に署名するよう請願するものでした。

PACBI とは、Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boicott of Israel(イスラエル学術文化ボイコットのためのキャンペーン)

これはイスラエルの学術/文化機関が、イスラエルで覇権を握るシオニストと一蓮托生であり、これら学術/文化機関が「占領とパレスチナ人の権利の組織的な剥奪を支持、正当化、隠ぺいに関与している」として、そのことによって国際法が保証するパレスチナ人の基本的権利を否定、移動の自由、表現の自由の行使を妨げていることを訴えています。

PACBI と、ブックフェア主催である Printed Matter となんの関係があるのか。

どうやら2月に社内部でこの PACBI に加わるかが協議され、今日まで決定がなされず明確な姿勢を示すことをしなかったことが抗議行動のきっかけのようです。

そのため抗議行動の主体は Printed Matter で働くスタッフの一部と 8ballcommunity によるユニオン @publisher_for_pacbi です。

彼らは PACBI への参加を再考するよう取締役会とディレクターに迫るため、NY ART BOOK FAIR をサポートする全てのアーティスト・出版社・コミュニティに対して連帯を訴えかけています。

近い事例は2月にニューヨーク近代美術館(MoMA)でも起きていますので、ちゃんとしたひとが書いた記事を読むほうがイメージしやすいと思うので載せておきます。

事前の告知は彼らのインスタを通じてされているものの、抗議の対象が Printed Matter 本体であるため、当然フェアの公式から通告されてはいませんでした。

声があがった瞬間は「なになに?」って感じだったし、フロアには来場者もたくさんいました。

そのなかで、お客さんを目の前にしつつもシュプレヒコールと連帯のよびかけを受けて多くの出展者が「ちょっとごめんよ」といった調子で客に答え、陳列された本が盗難される心配や販売の機会損失に関わらず、貴重品を携帯して会場の外へ向かう列に並んでいく。その反射神経には文化背景の違いを感じて驚かされました。

************

[開催情報]

NY ART BOOK FAIR 2024

https://nyabf2024.printedmatterartbookfairs.org/

日時:4月25日(木)〜4月28日(日)

会場:548W 22nd St, New York

PS.

NY遠征のご支援を頂いた皆様、ありがとうございました!

レポートはお楽しみ頂けましたでしょうか?

「つまらない返礼品」をお受け取りになった方々も、今後もなんかがありそうな気配を感じて crevasse を覗いて頂ければ幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。